Aucun sprinteur n’a jamais décroché la victoire sur le Plateau de Beille avant Mark Cavendish. Cette performance déroge à l’histoire du site, habituellement réservée aux purs grimpeurs. Les classements ont rapidement suscité des réactions, certains observateurs pointant des choix tactiques inattendus et des conditions de course inhabituellement favorables.

La régularité du Britannique sur les étapes montagneuses fait désormais débat, tout comme l’impact de cette victoire sur l’évolution des stratégies collectives. Les discussions entre suiveurs et spécialistes ne cessent d’alimenter les interrogations autour de cet exploit hors norme.

Le Plateau de Beille, théâtre de récits hors normes dans le cyclisme

Le plateau de Beille ne se contente pas de dessiner une toile de fond pyrénéenne. Depuis 1998, date de son premier passage sur le Tour de France, cette montée s’est imposée comme un repère, une frontière marquant la différence entre ceux qui écrivent la légende et ceux que le peloton oublie. Perché à 1780 mètres d’altitude, le sommet se gagne au terme d’une montée de 15,8 km pour 1259 mètres de dénivelé, avec une pente moyenne de 7,9 %.

Sur cette route, les plus grandes figures du cyclisme se sont affrontées : Marco Pantani, Lance Armstrong, Alberto Contador. Chacun a laissé ici sa trace, entre exploits spectaculaires et défaillances cuisantes. À Beille, la moindre défaillance ne pardonne pas. Les virages y dévoilent sans détour la forme du jour, séparant les costauds des rêveurs.

Pour les directeurs sportifs, l’ascension du Plateau de Beille bouleverse les pronostics, force les équipes à repenser leurs plans. Les coureurs, eux, abordent cette montée avec une appréhension bien réelle. Plus on monte, plus le peloton s’étire, plus le silence s’installe et l’oxygène se fait rare.

À chaque édition du Tour de France, le plateau de Beille retient l’attention. Ce col, associé à des noms qui claquent dans la mémoire collective, est devenu indissociable de la dramaturgie moderne du cyclisme. Chaque passage écrit un scénario nouveau : parfois contesté, toujours marquant.

Mark Cavendish face à l’impossible : retour sur une ascension inattendue

Sur les pentes implacables du plateau de Beille, Mark Cavendish a pris tout le monde à contre-pied. Lui, l’icône des sprints, habitué à jaillir dans les derniers hectomètres, n’a jamais caché ses difficultés dans les longues ascensions pyrénéennes. Pourtant, lors du Tour de France 2024, Cavendish, emmené par l’équipe Astana-Qazaqstan, s’est lancé dans une bataille d’endurance que beaucoup jugeaient hors de sa portée.

Le verdict est sans appel. Il boucle les 15,8 kilomètres de montée en 53 minutes et 11 secondes, accrochant la 69e place, à seulement 13 minutes de Tadej Pogacar, vainqueur du jour. Il laisse derrière lui des grimpeurs confirmés tels que Guillaume Martin, Ben Healy, Biniam Girmay. Cette performance ne tient pas du hasard : elle s’inscrit dans une progression régulière, année après année, sur la même route où il terminait 128e en 2011, 101e en 2015, puis 85e en 2018.

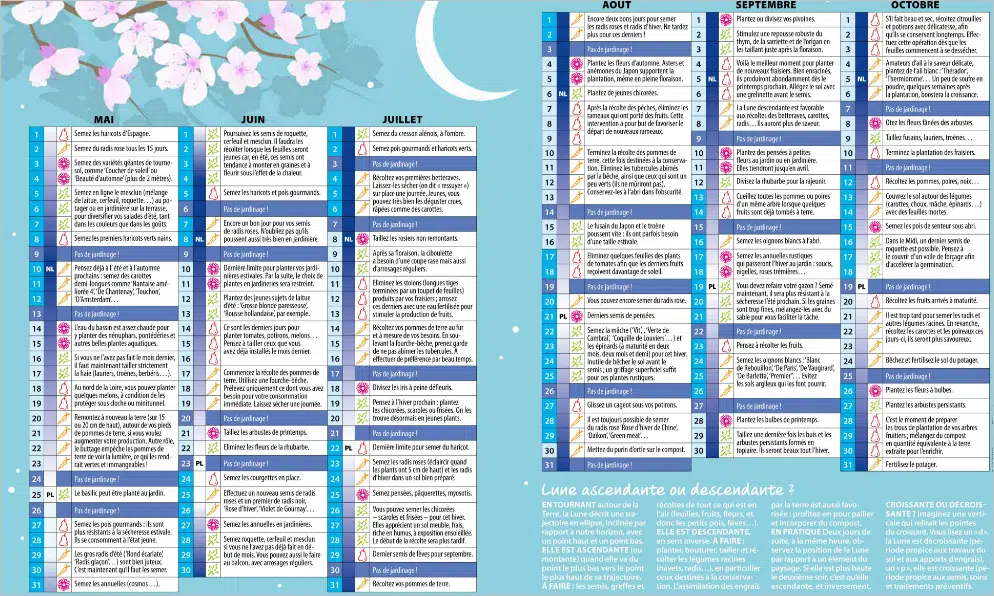

| Année | Classement | Écart avec le vainqueur |

|---|---|---|

| 2011 | 128e | +25 min |

| 2015 | 101e | +19 min |

| 2018 | 85e | +16 min |

| 2024 | 69e | +13 min |

La trajectoire de Cavendish, avec ses 35 victoires d’étape sur le Tour de France, record devant Eddy Merckx,, place ce passage à Beille parmi les rares moments où un pur sprinteur se mesure avec succès à la montagne. Ce résultat, fruit d’un travail d’équipe et d’une préparation méticuleuse, vient bouleverser les codes des défis sportifs sur les sommets majeurs.

Performance authentique ou sujet à caution ? Les débats qui agitent le peloton

L’exploit de Mark Cavendish sur le plateau de Beille fait autant lever les sourcils qu’il suscite l’admiration. Voir un sprinteur s’illustrer sur une ascension pyrénéenne, territoire réservé aux grimpeurs, ranime un vieux débat dans le cyclisme moderne. Les avis fusent : certains saluent la progression et la détermination, d’autres laissent planer des doutes, héritage des soupçons de tricherie qui collent encore à la peau du milieu.

Les coureurs et suiveurs avancent plusieurs explications à cet exploit :

- Gestion de l’effort : adaptation de l’intensité et des relais

- Préparation physique : travail spécifique en altitude

- Contrôles antidopage : dispositifs renforcés

- Scepticisme : héritage des scandales passés

Certains insistent sur la transformation du Britannique : meilleure gestion de l’effort, optimisation de la préparation physique sous la houlette d’Astana-Qazaqstan, rigueur dans l’alimentation et l’hydratation. D’autres se penchent sur les données de puissance, parfois jugées étonnantes, ravivant des souvenirs de débats anciens, lorsque le plateau de Beille servait de scène à Pantani, Armstrong ou Contador. Le passé du cyclisme n’est jamais bien loin.

Les contrôles antidopage menés après l’étape n’ont rien décelé d’anormal. Mais dès qu’un cycliste repousse les limites attendues, la suspicion flotte, et la question de la sincérité de la performance revient hanter le peloton. Entre respect de l’effort et vigilance, le cyclisme continue de marcher sur un fil.

Ce que l’épisode Cavendish change pour l’image du cyclisme aujourd’hui

L’ascension du Plateau de Beille par Mark Cavendish rebat les cartes et défie les catégories habituelles entre spécialistes de la montagne et sprinteurs. Le peloton, cloisonné depuis des décennies, doit composer avec des trajectoires moins prévisibles. Cavendish, longtemps cantonné au sprint, s’accroche à la 69e place après une montée de 15,8 km à 7,9 %, laissant derrière lui des grimpeurs aguerris.

L’évolution du Britannique, 25 % plus rapide qu’en 2018,, son adaptation, la discipline de sa préparation, tout cela nourrit un récit nouveau. Les jeunes cyclistes observent : polyvalence et résilience s’imposent comme les nouveaux piliers du cyclisme moderne. L’exploit, désormais, se construit dans la durée, le travail, la capacité à se réinventer saison après saison.

Le sport, longtemps traversé par la défiance, laisse entrevoir un début de confiance retrouvée. Ni angélisme, ni cynisme absolu, mais l’envie de croire à nouveau. Sur les routes du Tour de France, le récit du Plateau de Beille ouvre une brèche : celle d’un cyclisme qui tente de renouer avec l’audace, d’inspirer les passionnés, de transmettre aux plus jeunes l’idée que l’exploit ne se réduit plus à une case ou à une histoire gravée dans le marbre.

Trois axes émergent de cette séquence :

- Polyvalence : Cavendish inspire de nouveaux profils de coureurs

- Résilience : l’évolution sur plusieurs années en exemple

- Image du cyclisme : entre admiration retrouvée et veille citoyenne

Sur les pentes du Plateau de Beille, Mark Cavendish n’a pas seulement signé une performance. Il a déplacé la ligne, ouvert un horizon inattendu pour un sport qui, décidément, refuse de s’enfermer dans ses propres limites.